Veamos los siguientes dos cuadros. El

primero de ellos muestra un comparativo realizado por la Comisión

Económica para América Latina CEPAL (oficina de la ONU responsable de

hacer seguimiento y apoyar el desarrollo económico en la región), entre

los niveles de inversión pública en los diferentes países del

continente. La inversión en este caso corresponde a la Inversión en

Formación Bruta de Capital Fijo (IFBKF) medida como porcentaje del PIB.

La IFBKF es un indicador muy importante

para medir la productividad de una economía en razón de su composición. Y

es que toma en cuenta todas aquellas inversiones realizada en

maquinaria, equipos y construcción necesarios para producir. Así las

cosas, la IFBKF suele reflejar la voluntad de los agentes económicos de

aumentar la producción más allá de la capacidad instalada presente.

| Inversión Pública. Formación bruta de capital fijo en porcentaje del PIB. Promedio anual | ||||||

| 1880-1981 | 1982-1990 | 1991-1994 | 1995-1998 | 1999-2003 | 2004-2010 | |

| Argentina | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |

| Bolivia | 6,9 | 8,2 | 8,4 | 6,4 | 5,2 | 7,7 |

| Brasil | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 |

| Chile | 1,9 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |

| Colombia | 7,1 | 7,5 | 4,7 | 4,4 | 3,2 | 3,7 |

| Costa Rica | 8 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 2,6 | 2 |

| Cuba | 7,1 | 6,8 | 9,4 | |||

| Ecuador | 8,9 | 5 | 4,5 | 3,8 | 5,2 | 7,6 |

| El Salvador | 2 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,1 |

| Guatemala | 5,6 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 2,6 |

| Honduras | 8,3 | 7,4 | 9,1 | 6,8 | 4,9 | 3,9 |

| México | 11,3 | 5,8 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 4,9 |

| Nicaragua | 10,5 | 10,5 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 3,9 |

| Panamá | 8,9 | 4,4 | 3,4 | 4,6 | 5 | 5,9 |

| Paraguay | 5 | 5,1 | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 3,1 |

| Perú | 6,3 | 5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,1 |

| RepúblicaDom. | 4,4 | 4,2 | 2,9 | 3,2 | 2,1 | 1,5 |

| Uruguay | 5,3 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 3,1 | 3,9 |

| Venezuela | 16 | 10 | 10 | 9,5 | 8,8 | 16,8 |

| América Latina | 6,7 | 5,2 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,7 |

Como se puede ver claramente en el

cuadro, la IFBKF pública en nuestro país siempre ha estado

significativamente por encima de la media regional. Anota una

pronunciada caída conforme avanzan lo que la propia CEPAL llamó “las

décadas perdidas neoliberales” (80 y 90). Pero remonta a más del doble

con respecto al último tramo de esa época hasta el 2010, año donde

culmina la serie de la CEPAL. Para finales del año 2012, la IFBKF

pública llegó a colocarse por sobre el 30% del PIB.

Ahora veamos el siguiente cuadro, que compara lo mismo pero tomando como referencia ya no la inversión pública, sino la privada:

| Inversión Privada. Formación bruta de capital fijo en porcentaje del PIB. Promedio anual | ||||||

| 1880-1981 | 1982-1990 | 1991-1994 | 1995-1998 | 1999-2003 | 2004-2010 | |

| Argentina | 22,9 | 15,8 | 16,8 | 18,2 | 14,5 | 18,6 |

| Bolivia | 7,1 | 3,5 | 6,3 | 11,8 | 10,8 | 7,2 |

| Brasil | 20,3 | 15,1 | 15,8 | 15,7 | 14,1 | 15,7 |

| Chile | 16,6 | 15,7 | 23,4 | 25,3 | 20 | 23 |

| Colombia | 10 | 9 | 15,1 | 16,4 | 10,9 | 18,6 |

| Costa Rica | 14,2 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,5 | 19,8 |

| Cuba | 4,7 | 4,5 | 2,4 | |||

| Ecuador | 13,5 | 13,1 | 21,2 | 20,8 | 18,2 | 19,6 |

| El Salvador | 10,6 | 10,5 | 14 | 15,7 | 16,3 | 15,8 |

| Guatemala | 6,8 | 6 | 7,1 | 8,1 | 12,8 | 14,6 |

| Honduras | 12,2 | 8,5 | 12,8 | 16,2 | 19,4 | 21,3 |

| México | 14,3 | 11,4 | 14,7 | 14 | 16,4 | 16,5 |

| Nicaragua | 7,8 | 7,5 | 8,4 | 15,5 | 18,8 | 17,8 |

| Panamá | 15,5 | 11,4 | 18,8 | 18,1 | 13,1 | 15,5 |

| Paraguay | 23 | 15,5 | 19,9 | 18,6 | 13,7 | 13,1 |

| Perú | 19,2 | 14,1 | 13,9 | 19,2 | 15,1 | 19,2 |

| República Dom. | 16,8 | 14,3 | 13,4 | 17,8 | 20 | 17,8 |

| Uruguay | 12,2 | 7,1 | 10,1 | 12,4 | 9,1 | 13,6 |

| Venezuela | 13,3 | 8,1 | 6,7 | 10,6 | 13,9 | 12,7 |

| América Latina | 14,3 | 11,1 | 14,1 | 15,6 | 14,7 | 15,9 |

Como resulta meridianamente claro

también, al contrario del caso anterior, la tendencia de la IFBKF

privada en nuestro país ha sido bastante baja comparada regionalmente.

De hecho, siempre ha estado por debajo del promedio regional, lo cual

quiere decir que los privados venezolanos invierten mucho menos que sus iguales de nuestros países hermanos,

que de por sí invierten ya bastante poco en comparación con los

estándares globales, dicho sea de paso. Ahora bien, como dato notable

véase que contrario a lo que reza el sentido común mediatizado impuesto,

es solo a partir de 1999 (el primer año de gobierno del presidente

Chávez) que el indicador se recupera, manteniéndose todavía por debajo

del promedio regional, pero significativamente por encima de los años de

“apertura” económica y experimentos neoliberales durante los 80 y 90.

Llevaría mucho rato explicar en

profundidad lo que sin duda no es una accidente sino una característica

estructural del capitalismo venezolano, ese que en deshonor a quién

deshonor merece, podríamos denominar el modelo fedecamaras de capitalismo dependiente y rentista y

que es el verdadero origen de todas las distorsiones no de la economía,

sino de la sociedad venezolana. Pero hagamos el intento de resumir:

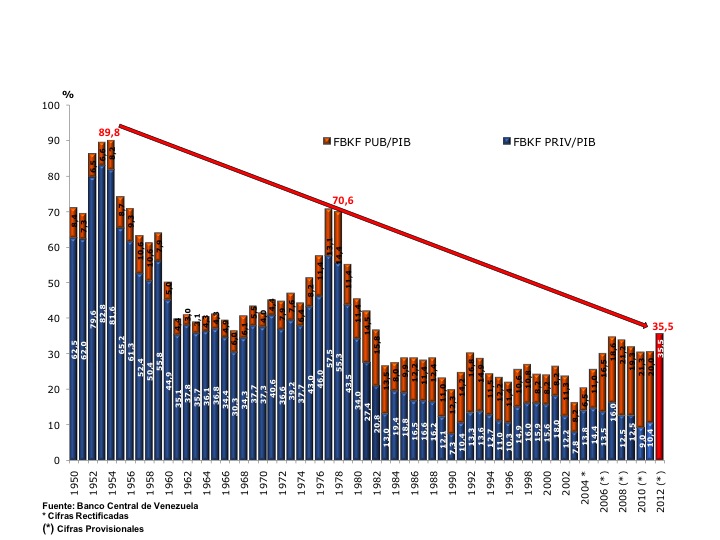

Como podemos ver en la gráfica anterior,

la IFBKF privada (azul) sufrió desde finales de los 70 una

estrepitosa caída. Sin embargo, esta caída en realidad es relativa,

porque lo cierto del caso es que del 76 hacia atrás se incluía dentro de

la misma la realizada por las petroleras transnacionales, por lo que al

momento de la nacionalización se produjo un sinceramiento estadístico

-para utilizar el lenguaje de los expertos- o lo que es lo mismo: al ya

no contabilizarse como privada la inversión en la industria petrolera,

se corrigió el adulteramiento del indicador, y por lo tanto, se empieza a

notar de manera más clara la propensión crónica a no inversión de los

capitalistas venezolanos. De más no está decir que lo de inversión

privada en nuestro país es un término bastante relativo, en la medida en

que en buena parte se trata de dinero público que, por vía de créditos

blandos, exoneraciones fiscales y demás mecanismos de privatización de

la riqueza nacional, es el que acaba siendo usado para invertir en lugar

de los excedentes generados por las actividades económicas de dichos

particulares, los cuales por lo general terminan fugados en el exterior o

bien malgastados bajos las diversas modalidades del consumo suntuario.

De hecho, los picos de entre 1767 y 1978 se deben fundamentalmente al

impulso de la transfusión de dinero público a manos privadas implicada

en el proyecto Gran Venezuela de CAP I

Nótese por otra parte que esta

desinversión privada antecede por varios años al Viernes Negro de 1983. Y

este es un dato importante pues para el sentido común mediatizado el

viernes negro es el comienzo de la crisis económica, cuando en realidad

es el síntoma más visible de los estragos que el colapso del modelo

fedecamaras y el advenimiento del neoliberalismo comenzaban a causar. Y

esto no lo digo yo. Y ni siquiera es algo que haya dicho por primera vez

alguien de izquierda. Lo dijo Miguel Ignacio Purroy, banquero de vieja

data y hasta no hace mucho presidente de BANCARIBE, y en tal virtud,

insospechado de chavismo o izquierdismo. En 1985, en un trabajo de la

ANCE titulado Pasado, presente y futuro de la deuda para el cual se le

entrevistó, Purroy daba su diagnóstico sobre las causas de la crisis

venezolana de entonces:

“Se llegó a la crisis porque el

sector privado entró en huelga de inversiones desde 1979. El Estado

quiso romper esa huelga aumentando los créditos para la inversión del

sector privado con la esperanza de que se tradujera en creación de

riquezas para recuperar los créditos e incrementar el empleo, pero no

ocurrió así. Simplemente gran parte de esos créditos se transfirieron al

exterior (…) La Corporación Venezolana de Fomento, por ejemplo, prestó

quince mil millones (de Bs.) y solo recuperó mil quinientos”

El caso es que dicha desinversión fue la

respuesta deliberada que el capital que opera en Venezuela (nacional y

transnacional) practicó ante la situación de sobreacumulación que vivió

hacia finales de los 70. No fue sin embargo la única: la complementó con

la fuga de capitales, es decir, la transferencia masiva de capital

hacia el exterior de manera legal, ilegal y paralegal, así como con el

consumo suntuario, es decir, la adquisición creciente de propiedades

vacacionales, vehículos, yates, en fin, de todo aquello que está por

fuera del alcance del ciudadano promedio tanto en el exterior como en el

interior del país por ser de lujo. En resumen: al acumular más de lo

que el mercado interno era capaz de absorber (o sea, la reinversión ya

no les garantizaba los mismos márgenes de ganancia) no tanto por ser

pequeño sino por ser radicalmente desigual, concentrado y cartelizado,

nuestros capitalistas sacaron su plata al exterior, procedieron a

gastarla de la manera más improductiva posible al tiempo que impusieron

condiciones draconianas a la economía nacional para seguir operando en

ella.

La desinversión implicó una

intensificación del modelo de acumulación rentística tanto radicalizando

la apropiación de la renta petrolera como llevando al máximo la

especulación en materia de precios. La intensificación fue del tal grado

que incluso modificó los esquemas clásicos de competencia capitalistas.

Por ello en nuestro país se da el caso que la competencia entre

capitalistas es ficticia o se da de manera secundaria y focalizada. Aquí

la competencia realmente existente y determinante es la que opera entre

los capitales cartelizados contra los consumidores asalariados. De

manera concertada o no, consciente o inconsciente, premeditada o

simplemente por costumbre, el mercado venezolano ha devenido en un

mercado de carteles que se reparten las cuotas, impiden por cualquier

vía –incluso las gansteriles- la llegada de potenciales competidores y

donde la consigna es sacar la mayor ganancia los más rápido invirtiendo

menos, lo cual se hace especulando el precio por unidad de cualquier

producto ofertado. A ciertos niveles –los de mayor concentración- la

cartelización es premeditada y consciente –como pasa con los alimentos

(Cargill “vs.” Polar) y con los vehículos (el famoso modelo de negocios

bajo el cual los concesionarios y ensambladoras prefieren vender un

vehículo a un precio que le permita obtener ganancias que en condiciones

normales le reportarían diez, antes de fabricar dichos diez con las

inversiones que implica). Ahora bien, esta cartelización premeditada

termina arrastrando al resto de la economía, los demás de productores y

comerciantes se ven espoleados por los más grandes (la especulación con

los insumos, el cobro de rentas abusivas –por caso: los alquileres de

locales) o simplemente se ven animados a hacer lo mismo buscando las

migajas que los más grandes dejan o exprimiendo al consumidor lo que le

han exprimido a ellos.

En este sentido, llevan la razón los

expertos de todos los colores que afirman que la inflación en nuestro

país tiene origen en la no inversión privada. Pero en lo que no tienen

razón es que en dicha no inversión se deba a que Chávez y ahora Maduro

les hablaran feo a los “empresarios” y no crearan “condiciones” para

invertir. La misma, de origen, fue una decisión consciente y premeditada

de los grandes capitales que terminó, como decíamos, arrastrando al

resto, decisión que antecede por mucho a la llegada del chavismo. De

hecho, el drama económico del chavismo es que ha tenido que luchar

contra dicha inercia, transformada en los últimos años en una feroz

guerra económica. Es por esto que la problemática de precios en nuestro

país no responde a esquemas de inflación monetaria (o monetarista) sino

de especulación en cuanto patrón de acumulación y últimamente como

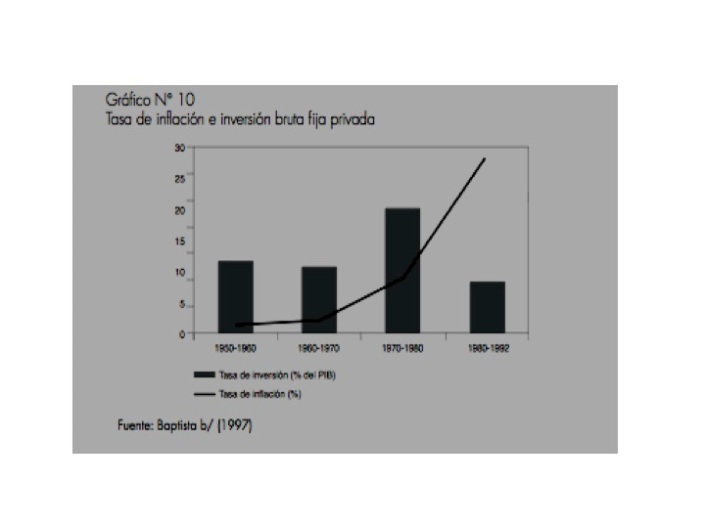

práctica de sabotaje. En la siguiente gráfica, tomada de un texto del

tampoco sospechoso de chavismo economista Asdrúbal Baptista, se observa

claramente esta correlación histórica entre desinversión privada e

inflación especulativa de precios:

Claro que no faltará quien diga que todas

estas son excusas para disfrazar la incapacidad del Estado o mentiras

para perseguir a los nobles empresarios venezolanos. Ahora bien, a este

respecto nada puede resultar tan ilustrativo como citar a los propios

“expertos” de derecha no cuando escriben para el gran público sino

cuando se escriben entre ellos, cuando se recomiendan cómo operar en

esta coyuntura. En lo que sigue y a manera de ejemplo de como la guerra

económica se monta sobre esta tara capitalista, veamos esta

“recomendación” que la firma Econométrica (una de las más

conspicuas propagandistas de los males de la economía venezolana y cuyo

director, Ángel García Banch, no solo fue uno de los “ideólogos” del

capitalismo popular de María Corina Machado, sino también, junto al hoy

notables diputado de la MUD José Guerra asesor del actual des-gobernador

de Miranda Capriles en sus recurrentemente frustradas aspiraciones

presidenciales) emite en uno de sus boletines para clientes en abril de

2012 (lamentablemente ya no disponible en la web de la firma pero que

con todo gusto podemos enviar vía mail a quién lo requiera):

“Econométrica recomienda a

sus clientes postergar sus inversiones en capital fijo (ampliaciones de

planta, compra de maquinarias, equipos y oficina) hasta el año 2013 en

los casos en que se posible y se tenga acceso a las divisas (cuando la

postergación de la inversión no le coloque en riesgo, en términos de una

pérdida de participación de mercado de su empresa que fortalezca a la

competencia). Las razones básicas de la recomendación son dos. La

primera, porque durante los próximos doce meses no habrá una mejor

inversión que la compra de divisas (el tipo de cambio oficial y paralelo

aumentará más que la tasa nominal de rendimiento de capital). Y, la

segunda, porque postergar la decisión de invertir en capital fijo hasta

2013 o, al menos, hasta que se tenga conocimiento de los resultados

electorales (los del 07 de octubre de 2012, la última elección ganada por el comandante Chávez), tiene

sentido, desde el punto de vista de la incertidumbre, la planificación

de su negocio y anticipación de precios claves como los de bienes

raíces, el mercado bursátil en moneda nacional, etc.

La ley de “producción” “nacional” o como apropiarse para unos pocos lo que por hecho y derecho nos pertenece a todos y todas.

La característica de la inversión pública

dada por el presidente Chávez fue la de invertir en la áreas vitales de

la economía donde el sector privado no lo hacía. Y en el caso de las

expropiaciones, resulta público, notorio y comunicacional, que en la

gran mayoría de los casos por no decir la totalidad, fueron hechas sobre

activos que cumplían algunos de estos tres requisitos o los tres a la

vez: estaban quebradas, fueron abandonados por sus propietarios, o se

encontraban inmersos dichos propietarios en algún tipo de delito

(laboral, comercial, ambiental, etc.). Excepciones del caso por razones

estratégicas fueron, por ejemplo, la CANTV y el Banco de Venezuela. Y

por más que puedan tenerse críticas de su funcionamiento actual, nadie

sensato duda que son hoy empresas más grandes y mejores de lo que eran

cuando estaban en manos privadas.

A este respecto, la consabida ley de

“producción” “nacional” promovida por la actual AN de mayoría

oposicionista, además de todo lo que se ha dicho, lo que busca nada

menos es poner en manos de los capitalistas que no han invertido entre

muy poco y nada durante años, optando más bien por fugar y especular

contra el país, los bienes y activos que el Estado como parte de una

política económica inclusiva y de avanzada el presidente Chávez logró

consolidar para la Nación. Es decir: esos mismos que roban y especulan

con las divisas, que expolian a más no poder el bolsillo de los

consumidores, que se han negado a dar todos los beneficios laborales de

los que hoy gozan los trabajadores y trabajadoras de este país y solo

los dan porque el Estado los obliga, que reniegan de la estabilidad

laboral, que no pagan impuestos, que promueven y son protagonistas del

contrabando de extracción, la especulación y el acaparamiento en nombre

de los “incentivos”, exactamente esos mismos, escamoteando su

responsabilidad histórica como saqueadores y vividores del país tras una

AN cómplice, no conformes, intentan ponerle mano a todas esa

inversiones para seguir llenando sus bolsillos.

Lo anterior desde luego no quita que haya

empresas del Estado que sean ineficientes o atraviesen miles de

problemas. Pero concluir de ello que la gestión pública es un fracaso, o

peor aún, que para hacerlas eficientes hay que dárselas a los privados,

solo tiene sentido en el mundo de la dogmática, alcahuetería e

indolencia de criterio típica de la prédica neoliberal criolla. Entre

otras cosas, de lo que se requiere para mejorarlas es de un marco de

control y participación ciudadana-popular transparente que piense en el

bien común, ninguna de las cuales son características de la actual AN

llena de intereses más que de principios.

Como dice David Harvey, el famoso

geógrafo norteamericano, la historia del capitalismo es la historia de

una continua desposesión, la historia de una continua extracción de

aquello producido colectivamente. Sin esa continua acumulación por

desposesión, sin los decretos, rumbos institucionales y tácticas

capitalistas para cercar y extraer renta de la producción social, el

régimen de acumulación capitalista no podría mantenerse. Esa es la

esencia de un modelo injusto en su origen e injusto en su desarrollo

histórico. Y eso es exactamente lo que pretende hacer la AN, solo que de

una manera infinitamente vulgar al igual que pasa con las viviendas de

la GMVV. Se nota que el diputado José Guerra en sus tiempos de

izquierdista de la UCV y el PRV también leyó -como Harvey- al Marx de la

acumulación originaria.